プリンタのインクのCMYKで色を把握できれば、水彩で微妙な色を作るときも役立ちます☆

何回か前から僕がどうやって似顔絵師になったのかを、つらつらと書いています。

九州デザイナー学院(以下 九デ)の卒業後は、

イラストレーターになることを目指しつつ、まずは就職して印刷会社に入りました。

その印刷会社ではデザイナー職としてチラシなどを作っていました。

なんやかんやでそこも1年で辞めるんですが、

その1年間で一通りの印刷の知識を学んだので、

AdobeのIllustratorというソフトを使って

印刷用のデータを作ることはできるようになりました。

(版、CMYK、トンボ、ぬりたし、オーバープリント、特色、箔押しなどなど)

意外と細かく気を使いながら作らないといけなかったりします〜

辞めたあとは、

実家に住みながらフリーランスのイラストレーターとして活動を始めました。

フリーになって1年間は勉強の期間にしようと思って、

フェーマスの通信講座の残りを全部やって、それを卒業しました。

あと、水彩絵の具に苦手意識があったんですが、

絵の基本はやっぱり水彩なのかなと思って、それを克服するために毎日練習しました。

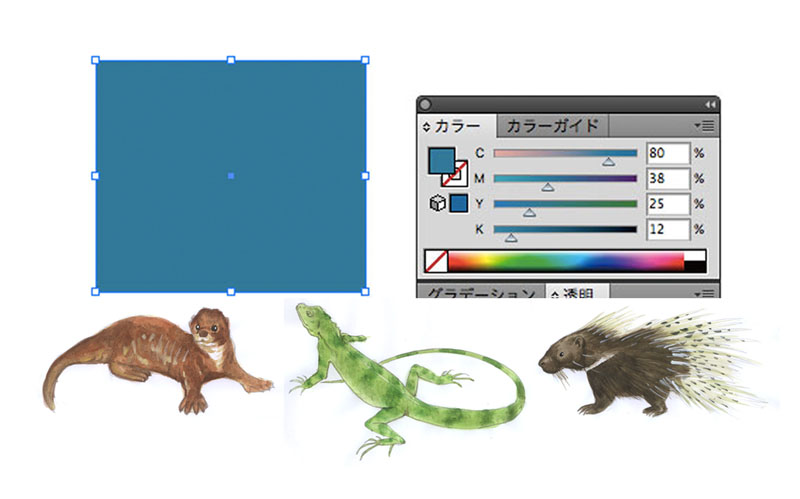

動物図鑑をブックオフで買ってきて、

コピー用紙に毎日1個カラーでスケッチしていました。

当時の絵

おかげで、慣れてしまったら一番使いやすい画材になっちゃいました。

似顔絵の色塗りも水彩でやっています。

現在の似顔絵は水彩で色ぬり

で、水彩で色を作るときに大いに役に立ってるのが印刷会社でチラシを作ってるときに身についた

CMYK

の色の感覚です。

CMYKっていまいちピンとこないと思うんですが、

プリンタのインクを思い浮かべてもらうといいと思います。

(EPSONのサイトより)

C=シアン(水色っぽいブルー)

M=マゼンダ(ピンクっぽい赤)

Y=イエロー(黄色)

K=ブラック(黒)

この4色の混ぜ具合で、基本的にほぼ全ての色を作ることができます。

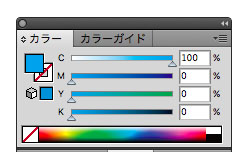

パソコン上で印刷用のデータを作るとき、

文字や図形の色を指定するのに使うのが、

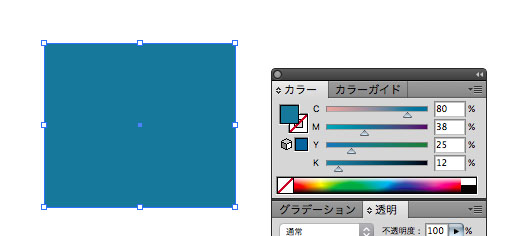

こういうものです

↓

ここで、CMYKの混ぜ具合の%を指定して、細かく色の調整をします。

なので、やっていくうちに

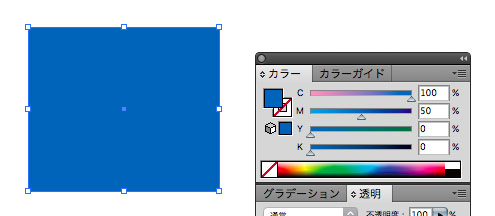

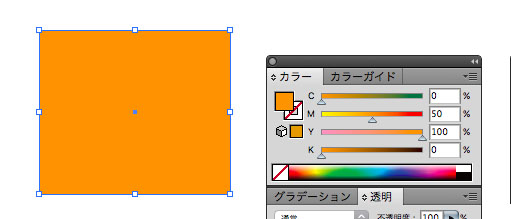

この色は

C=○%、M=○%、Y=○%、K=○%

みたいなのがだいたいわかってきます。

例えば左の色ならこんな割合になります。

↓

ということは、

水彩絵の具の混ぜ具合も、

描いている対象の色を作りたいときに、

この色とこの色をこれくらいの割合で混ぜれば作れるかな

とか

この色の上にどんな色を乗せると欲しい色になるかな

っていうのがなんとなくわかるので、

色を作るのがはやくなりました(´∇`)

そんなことで、

今、アナログで絵を描くときでもデジタルで印刷物を作っていた経験が役に立っています☆

そうやって練習しつつ、どうやってイラストの仕事をもらっていくかを考えてました。

その後は次回!

どんなサイズ・タッチが

いいのか迷った時は、

無料相談で適切なご提案をさせていただきます!

お見積りもどうぞ!

ーーー

ご意見、ご感想、ご質問等

お待ちしております!

このメールに返信、もしくはレターポットでお送りいただけると嬉しいです☆

↓

レターポット:

https://letterpot.otogimachi.jp/users/16191

このメールをお友達にも転送しても

メルマガ割引が適用できます!

ぜひ、お友達にもおすすめして

いただけると嬉しいです〜☆